Un train de marchandises quitte le port à conteneurs récemment inauguré au Kenya (en 2017) sur des voies de chemin de fer construites avec des fonds chinois.

[Cet article a été publié pour la première fois le 13.07.2020.]

Examinée sous l’angle actuel, avec une Chine qui se modernise à pas de géant, qui domine les secteurs d’avenir et qui est confiante en ses propres forces, il est compréhensible que le développement qu’a connu ce pays d’Extrême-Orient au cours des 40 dernières années soit souvent qualifié de changement le plus radical et le plus rapide de l’histoire récente de l’humanité. Affirmation exagérée ou non, la vérité est que, l’année de la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine était un pays agraire ancré dans la pauvreté et isolé au niveau international, à tel point d’ailleurs qu’en 1978, son économie représentait 1,8 % du PIB mondial et son revenu par habitant dépassait à peine 156 dollars américains (142 euros). Par ailleurs, le maoïsme léguait un héritage d’au moins 45 millions de morts en temps de paix, conséquence des famines et de la répression du « Grand bond en avant » et de la Révolution culturelle.

Face à un dilemme dont dépend sa propre survie, le Parti communiste chinois (PCC) a pris la décision de passer d’une économie planifiée à ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de « capitalisme rouge ». Au cours des quatre décennies suivantes, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale : son économie représente désormais 20 % du PIB mondial et son revenu par habitant avoisine les 10.000 dollars américains (9.080 euros) par an. Comment y est-elle parvenue ? L’architecte de ce changement a été Deng Xiao Ping, le dirigeant chinois de l’époque, qui a entrepris à partir de 1980 les réformes qui ont favorisé ce que l’on a appelé la « modernisation socialiste » qui impliquait, en outre, le démantèlement du maoïsme. L’une des clés du nouveau modèle étant l’investissement étranger, Deng a commencé par mettre en place une série de zones économiques spéciales où l’exceptionnalité régnait et où le capitalisme était expérimenté à petite dose.

Pékin a alors offert des avantages fiscaux et une réserve inépuisable de main-d’œuvre bon marché, entre autres mesures incitatives, pour attirer les investissements étrangers. Et ceux-ci ont commencé à affluer : d’abord de Taïwan et de la diaspora chinoise à l’étranger, puis en provenance d’autres pays.

Le coût attrayant de la main-d’œuvre et l’environnement stable qu’offrait la Chine, ainsi qu’un marché potentiel de centaines de millions de consommateurs, ont jeté les bases de ce qui est devenu l’usine du monde. La consolidation du modèle s’est produite avec l’entrée du pays communiste dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, ce qui a entraîné une réduction drastique des droits de douane et placé la Chine à l’épicentre de la mondialisation. Alors que l’année de son adhésion à l’OMC, les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde s’élevaient à 509 milliards de dollars américains, en 2018, ils atteignaient 462.000 milliards de dollars américains (environ 451 milliards et 409.000 milliards d’euros respectivement). Le secteur de l’exportation s’est ainsi imposé comme l’un des moteurs de son économie.

Autre facteur économique clé : l’urbanisation du pays, qui a entraîné le déplacement de centaines de millions de Chinois de la campagne vers les villes au cours des quatre dernières décennies, avec des transformations spectaculaires. Une migration qui se poursuit aujourd’hui, car Pékin s’est fixé pour objectif que 900 millions de personnes vivent en milieu urbain d’ici 2025.

Précisément parce que l’usine du monde et l’urbanisation de la Chine sont fortement dépendantes des matières premières, le géant asiatique a mis en place en 2002 sa stratégie de mondialisation connue sous le nom de « Go Out Policy ». Même si elle a permis de soulager la surcapacité des grandes entreprises publiques et de les transformer en acteurs sur la scène mondiale, la raison stratégique qui sous-tend leur internationalisation est en fait de garantir leur approvisionnement futur en ressources naturelles.

En remontant directement à la source, la Chine réduit au minimum le risque de perturbations des approvisionnements, évitant ainsi l’étranglement de deux de ses moteurs économiques qui ont permis au PIB chinois de croître à un taux annuel moyen de 9 % pendant plus de 30 ans.

Depuis lors, l’internationalisation de la Chine a été imparable. Depuis 2005, le pays a investi plus de 2.000 milliards de dollars américains (1.768 milliards d’euros) dans le reste du monde, d’après le China Global Investment Tracker établi par l’American Enterprise Institute. La Chine participe également à la construction d’infrastructures hors de ses frontières dans le cadre de projets qui s’élèvent à 1.100 milliards de dollars américains (environ 1.000 milliards d’euros), indique le rapport « China’s Involvement in Global Infrastructure » de 2019 de Research and Markets. Un rapport qui souligne également que la Chine s’est engagée à verser, par l’intermédiaire de la Banque d’exportation et d’importation de Chine, la Banque de développement de Chine et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, entre autres institutions et fonds, 600 milliards de dollars américains (532 milliards d’euros) à partir de 2013 pour le projet dit de « la Ceinture et la Route » ( « Belt and road » en anglais ou les « Nouvelles routes de la soie ») qui prévoit le développement d’infrastructures dans six corridors économiques et commerciaux à travers le monde. Ce montant dépasse les 490 milliards de dollars américains (434 milliards d’euros) que la Banque mondiale et ses institutions financières apparentées auraient engagés sur la même période.

Nombre de projets que la Chine développe actuellement à l’étranger sont liés à l’extraction d’énergie et d’autres ressources naturelles, ainsi qu’à la construction d’infrastructures : voies de chemin de fer, logements, stades de football, routes, aéroports, barrages, etc. Ainsi, entre 2000 et 2014, le pays a construit quelque 350 barrages dans 74 pays, selon International Rivers. À l’étranger, Pékin applique le même modèle de développement que celui qui, fondé sur les atouts de son capitalisme d’État, sert à moderniser la Chine. Son offensive internationale, portée par ses géants étatiques financés par ses banques de développement, a indéniablement eu des retombées positives. En premier lieu, pour les investisseurs publics du régime chinois et, en parallèle, pour le secteur privé qui le sert. Mais aussi pour les pays qui en bénéficient, en particulier dans le monde en développement, car ils bénéficient désormais d’infrastructures qu’ils n’auraient pas pu se payer seuls, ont accès à des sources de financement alternatives aux sources traditionnelles et reçoivent des investissements qui génèrent des emplois locaux, notamment. Ainsi, selon un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT), les investissements et les projets d’infrastructure chinois auraient permis de créer quelque 600.000 emplois rien qu’en Amérique latine.

Extraction et infrastructures : secteurs controversés

Pourtant, à l’instar de ce qui s’est passé au niveau national pendant les quatre décennies du miracle chinois, le fait, avéré, que la Chine soit une source d’opportunités est une chose, mais que ces opportunités s’accompagnent d’effets secondaires en est une autre. En effet, de nombreux projets chinois à l’étranger sont controversés en raison de leur impact environnemental ou social, car les principes directeurs en matière de bonnes pratiques et de responsabilité des entreprises de ses géants commerciaux ne sont pas bien établis et sont difficiles à appliquer dans la pratique. Néanmoins, au-delà de ces éléments, le facteur individuel qui nuit le plus à la réputation de la Chine à l’étranger est sans aucun doute le traitement des travailleurs qui participent à ses projets d’investissement. En Afrique, l’une des régions bénéficiant des investissements chinois les plus importants dans les infrastructures, les mauvaises conditions de travail sont les plus visibles.

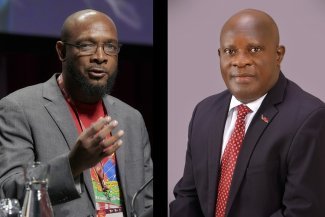

« En général, les conditions sont dures et difficiles. Les employés africains sont discriminés par rapport aux employés chinois en termes de salaires, d’avantages sociaux et de recrutement, et les entreprises chinoises refusent la syndicalisation des travailleurs chinois dans leurs projets africains », déclare Joel Odigie, secrétaire adjoint du bureau africain de la Confédération syndicale internationale, qui souligne également la nécessité d’aborder d’autres domaines tels que la santé et la sécurité au travail. Son diagnostic coïncide avec celui d’autres observateurs qui ont étudié le phénomène en Afrique et dans d’autres régions, bien qu’une analyse plus fine soit indispensable pour parachever le portrait de cette réalité. D’emblée, les entreprises chinoises ne se comportent pas toutes de la même manière dans les pays où elles investissent et ont des projets. En règle générale, dans les pays où l’État de droit prévaut, où il existe des institutions fortes et une société civile influente, la Chine a tendance à respecter les lois et les normes du travail. C’est le cas en Australie ou au Canada, où on observe une forte présence des investisseurs chinois dans les secteurs miniers, mais ce n’est pas du tout le cas dans la plupart des pays en développement.

Par ailleurs, il convient également d’établir une distinction par secteur. Coïncidence ou pas, il se trouve que c’est en Afrique et dans d’autres régions aux ressources naturelles abondantes que la Chine réalise une grande partie de ses projets d’extraction minière et d’infrastructures, précisément les deux secteurs (exploitation minière et construction) les plus controversés sur le plan des normes de travail. Par ailleurs, en raison de la fragilité institutionnelle de nombre de ces pays, c’est précisément là qu’il est plus difficile de procéder à des contrôles. Selon M. Odigie, « la faiblesse du système africain d’inspection du travail est également en partie responsable de la lenteur des changements ». Par conséquent, « les sanctions peu sévères constituent une autre “incitation” pour les entreprises étrangères, en particulier les entreprises chinoises, à violer les droits du travail et de l’environnement », poursuit-il. À cela, il convient d’ajouter la corruption, un autre facteur généralement présent dans les relations de Pékin avec les élites locales. Dans les projets chinois, « ils sont disposés à corrompre les fonctionnaires du gouvernement chargés de la supervision afin de poursuivre leurs pratiques contraires au droit du travail », conclut Odigie.

Afin de comprendre le climat d’impunité en matière de travail qui règne en Afrique dans les projets chinois, il importe également d’aborder le phénomène depuis le point de vue des gouvernements des pays bénéficiaires. Nombre d’entre eux, surtout depuis les effets de la crise de 2008 sur de nombreux pays occidentaux concernant leurs investissements à l’étranger, considèrent la Chine non seulement comme une planche de salut pour résoudre leurs problèmes les plus urgents, mais aussi comme leur principale source d’opportunités et de financement.

Le fait que la plupart de ces pays entretiennent des déficits commerciaux croissants avec la Chine et qu’ils s’en remettent à cette dernière pour attirer les investissements ou obtenir des prêts et des crédits place les gouvernements bénéficiaires dans un cercle vicieux qui a des implications politiques tacites, bien qu’inévitables.

Ce contexte rend « moins probable que les gouvernements africains exigent des entreprises chinoises qu’elles se conforment aux lois nationales », affirme M. Odigie.

En raison de tout ce qui précède, un facteur aussi important que le travail dans le développement des sociétés dans lesquelles la Chine investit est condamné à être un phénomène silencieux, dans la mesure où il ne remonte à la surface de l’opinion publique que sous la forme de dénonciations occasionnelles par les syndicats ou les journalistes locaux qui, presque toujours avec des ressources minimales, tirent la sonnette d’alarme. Ces plaintes sont peu nombreuses, comme le montre la situation dans la mine de fer de la région reculée de San Juan de Marcona au Pérou, où l’entreprise minière chinoise Shougang subit stoïquement depuis 1992, comme un simple coût supplémentaire de son investissement, une situation de conflit à long terme due aux grèves et à la violence qui y éclatent périodiquement en raison des conditions de travail et de sécurité précaires dont pâtissent les travailleurs. Bien qu’il s’agisse de l’un des investissements historiques de la Chine dans ce pays d’Amérique latine, ainsi que de l’un des plus controversés, les abus en matière de législation du travail n’ont jamais fait l’objet d’une attention médiatique suffisante ni suscité l’intervention des autorités pour régler les griefs.

Paradoxalement, même lorsque les rapports des syndicats ou des médias documentent les conflits périodiques dans la région tourmentée de la Copperbelt, qui abrite le plus grand gisement de cuivre et de cobalt d’Afrique et où il existe une forte tradition syndicale remontant à l’époque coloniale britannique, ils ne permettent pas de corriger ou d’améliorer la situation actuelle en matière de travail. L’un des rares travaux journalistiques de portée mondiale consacrés à l’impact des investissements chinois dans le monde en développement, publié en 2013, traite, entre autres, de la situation de l’emploi dans la Copperbelt, sur le barrage de Merowe au Soudan, dans la mine de Shougang au Pérou et de la construction du stade national à Maputo au Mozambique. Ce livre établit que les abus chinois ne sont pas l’exception, mais bien la règle.

« Les salaires et les conditions de travail stagnent, alors même que nous travaillons plus longtemps. Avant, les grèves et les troubles étaient minimes, maintenant ils sont monnaie courante. Ce n’est que depuis l’ère des investisseurs chinois que nous avons assisté à des fusillades », prévient dans le livre Boyd Chibale, alors rattaché au Syndicat national des mineurs et travailleurs associés de Zambie.

Il évoquait la violence qui a éclaté à l’encontre des investisseurs chinois en 2007, qui a fait un mort et provoqué un scandale diplomatique, ainsi qu’un autre épisode qui, en 2010, a fait 11 blessés par balles après que deux contremaîtres chinois aient tiré sans discernement sur une foule de mineurs qui manifestaient pour demander l’amélioration de leurs conditions de travail. En juin 2020, un contremaître chinois d’une mine au Zimbabwe s’est servi de son arme à feu contre deux travailleurs locaux, provoquant un mouvement de contestation dans la région et obligeant les autorités chinoises à réagir. L’incident a été décrit à CNN comme la révélation d’un système d’abus, de violence et de discrimination.

Une autre étude de 2009 déterminait que les conditions de travail dans les entreprises chinoises en Afrique différaient selon les pays et les secteurs, tout en décrivant certaines tendances communes inquiétantes : « relations de travail tendues, attitude hostile des employeurs chinois envers les syndicats, violations des droits des travailleurs, mauvaises conditions de travail et pratiques de travail injustes », indiquait l’étude « Chinese Investments in Africa : A Labour Perspective ».

Pratiques néocolonialistes de la Chine en Afrique et dans d’autres régions

Interrogé sur l’évolution du climat de travail des projets chinois en Afrique au cours de la dernière décennie, Joel Odigie souligne que « les entreprises chinoises ont fait très peu d’efforts pour améliorer l’environnement de travail », mais admet que la lutte syndicale a amélioré le contexte précédent caractérisé par une absence habituelle de contrats de travail et des employeurs chinois qui déterminaient unilatéralement les salaires et les avantages des travailleurs. Quoi qu’il en soit, les conditions proposées par les Chinois restent comparativement pires que celles des autres investisseurs internationaux, prévient Odigie, sans que cela « ne suggère nécessairement que les autres investisseurs internationaux ne violent pas les lois du travail, environnementales et fiscales », conclut-il. Une autre critique courante accompagnant la présence de la Chine sur le continent africain est le manque d’incitation des entreprises à transférer des connaissances et du savoir-faire, ce que les détracteurs utilisent comme preuve de l’attitude et des pratiques néocolonialistes de la Chine en Afrique et ailleurs.

La preuve que la Chine étend ses tentacules économiques dans le reste du monde en concomitance avec son modèle de développement est que la discrimination en matière d’emploi touche non seulement les travailleurs des pays où elle investit, mais aussi les travailleurs chinois eux-mêmes.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, bien que 89 % de la main-d’œuvre des entreprises chinoises en Afrique soit recrutée localement, un grand nombre des grandes infrastructures que la Chine construit à travers le monde recrutent des travailleurs chinois. Étant donné qu’il est d’usage que Pékin finance également ces projets, c’est elle qui en fixe les conditions. Parmi celles-ci, il est souvent exigé que la main-d’œuvre soit originaire de Chine, non seulement parce que cela facilite la communication, mais aussi parce que, aux yeux des employeurs chinois, cette main-d’œuvre est plus productive et plus disciplinée que la main-d’œuvre locale. Un pourcentage indéterminé de ces travailleurs chinois bénéficient de meilleures conditions et de salaires plus élevés dans ces projets que ce qu’ils auraient reçu en Chine, raison pour laquelle ils s’aventurent, dans un contexte de concurrence croissante de la main-d’œuvre au sein même de la Chine, à émigrer à l’étranger. Tous n’ont cependant pas la même chance.

Selon l’OIT, plus de 14 millions de travailleurs dans le monde sont victimes d’exploitation par le travail forcé. Nombre d’entre eux sont des travailleurs migrants qui ont contracté des dettes pour émigrer et se retrouvent dans une situation particulièrement vulnérable. Parmi ceux-ci, il convient de citer le million de travailleurs migrants chinois qui, en 2018, auraient quitté leur pays pour aller travailler dans d’autres pays (sans compter un nombre élevé de migrants sans papiers). Il est fréquent qu’ils soient « démonisés dans ces pays et considérés comme une armée d’invasion qui “vole” les emplois des populations locales, mais en réalité ils sont extrêmement vulnérables à l’exploitation par leurs employeurs », expliquaient dans le Washington Post Aaron Halegua et Jerome A. Cohen, deux experts de l’Université de New York spécialisés dans les questions liées au travail. En tant qu’avocat en exercice, Halegua a suivi de près une affaire d’exploitation de milliers de travailleurs chinois à Saipan (la plus grande des îles Mariannes du Nord) par quatre entreprises de construction chinoises construisant un casino sur cette île du Pacifique.

Les travailleurs ont décrit les conditions de travail comme étant « pires qu’en Chine ». Selon les autorités fédérales des États-Unis, les travailleurs travaillaient 13 heures par jour sans avoir droit à des jours de repos, des week-ends ou des vacances, leurs passeports avaient été confisqués par leurs employeurs à leur arrivée à Saipan et ils avaient des dettes envers des agences de recrutement de personnel, auxquelles ils avaient versé 6.000 dollars (5.300 euros) chacun en moyenne. En 2018, les autorités étatsuniennes ont condamné les entreprises de construction à verser 14 millions de dollars (12,4 millions d’euros) à leurs 2.400 employés à titre de salaires impayés. Le cas de Saipan n’est que la partie visible de l’iceberg d’un phénomène dramatique, bien que relativement silencieux, qui se répète (sans que rien n’indique qu’il puisse disparaître) dans de nombreux autres pays du monde et qui n’est porté à l’attention du public qu’en cas de de tragédie ou si l’affaire est portée devant les tribunaux.

Selon Halegua et Cohen, Pékin est conscient de la gravité du problème et a approuvé des politiques et des réglementations qui interdisent les frais de recrutement, les cautions (visant à garantir que le travailleur remplit ses obligations contractuelles) ou que les entreprises chinoises à l’étranger embauchent des migrants chinois avec des visas de tourisme. « Toutefois, ces politiques et normes réglementaires sont généralement vagues et non contraignantes, alors que les dispositions légales existantes sont régulièrement violées », ont déclaré les experts de l’Université de New York. D’autre part, de nombreuses entreprises chinoises renoncent à leur obligation d’adapter leurs pratiques aux lois locales, parfois dans un contexte où les autorités locales ne sont pas en mesure de garantir lesdites normes et où les syndicats n’ont pas la force pour faire contrepoids. Dans un scénario futur d’incertitudes et de tensions économiques dues à la crise de la Covid-19, où Pékin projette des infrastructures vers l’extérieur à travers ses Nouvelles routes de la soie, on comprend facilement qu’il est peu probable que la situation s’améliore à moyen terme.

En effet, plutôt que de se diriger vers un modèle de travail plus juste qui n’implique pas le sacrifice des plus faibles, un dossier au Groenland a démontré en 2012, en pleine crise de 2008, que les gouvernements peuvent être tentés de s’adapter aux normes de travail des entreprises chinoises, plutôt que le contraire.

La société d’exploitation minière britannique London Mining a proposé la construction d’une installation minière sur un glacier situé à 160 kilomètres de Nuuk, la capitale, dans un territoire sans routes ni infrastructures en dehors des zones habitées. Le projet dit « Isua », qui devait changer le cap et l’avenir du Groenland étant donné qu’il s’agissait d’un projet minier d’une échelle inédite pour le pays, était doté d’un budget de 2,35 milliards de dollars (2,083 millions d’euros) et visait à extraire 15 millions de tonnes de minerai de fer par an. Pékin, par l’intermédiaire de la Banque chinoise de développement et de ses sociétés de construction et d’ingénierie, devait se charger des travaux de génie civil.

Toutefois, afin de rendre le projet économiquement viable, les entreprises de construction chinoises ont exigé que les 3.000 travailleurs nécessaires aux travaux de génie civil proviennent de Chine et, plus encore, qu’ils puissent percevoir des salaires inférieurs au minimum légal au Groenland, qui figure parmi les plus élevés au monde. Même si cette exigence se heurtait à la législation du travail locale, cette condition a été maintenue lors d’un vote controversé au Parlement du Groenland qui a autorisé, avec un seul vote d’écart, la réduction du salaire minimum pour les travailleurs étrangers dans les grands projets miniers. Une concession, obtenue par voie indirecte en autorisant des déductions sur les salaires pour le logement, la nourriture et les assurances, qui a servi à répondre aux besoins exprimés par les entreprises chinoises et qui impliquait, pour la première fois, qu’un territoire aux normes de travail sacro-saintes les mette sur la table comme monnaie d’échange. Le projet Isua a fini par ne pas aboutir, car la compagnie minière britannique a fait faillite en 2014, mais la piste a été tracée. C’est bien la preuve que les gouvernements de nombreux pays sont prêts à s’adapter aux besoins de la Chine, alors qu’elle devrait être, en tant que puissance en devenir, celle qui s’adapte aux normes qui garantissent au mieux le bien-être et la prospérité des populations locales.