À l’occasion du 10e anniversaire du mouvement citoyen et anti-austérité espagnol 15M, l’écrivain et militant espagnol Amador Fernández Savater fait le point sur l’héritage politique laissé par les Indignés.

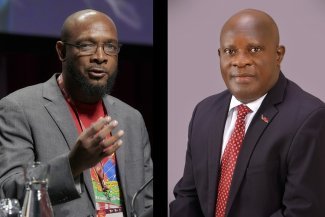

Éditeur, écrivain et activiste, Amador Fernandez-Savater (né à Madrid en 1974) se distingue avant tout comme un penseur critique. Ses deux derniers essais, La fuerza de los débiles (Akal, 2021) et Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política (Ned, 2020) se veulent des objets de réflexion, mais aussi des antidotes à la paresse intellectuelle et au désespoir.

La fuerza de los debiles (la force des faibles) est paru à l’occasion du dixième anniversaire du 15M – le mouvement qui a bouleversé les places publiques et la vie politique en Espagne, aussi connu sous le nom du mouvement des Indignés – comme une tentative de faire le point sur le pouvoir de ce mouvement anomal et acéphale, et de reconstituer le fil des événements qui ont conduit à sa désactivation. Il s’inscrit également dans la continuité des réflexions qui, au fil des pages de l’ouvrage Habitar y gobernar, nous invitent à nous interroger sur notre conception de la politique. Equal Times s’est entrenu avec Amador Fernandez Savater par téléphone pour tenter de faire la lumière sur ce que l’indignation, qui a explosé sur les places publiques le 15 mai 2011, a encore à nous apprendre aujourd’hui.

Pourquoi avez-vous estimé nécessaire de dresser le bilan du 15M ?

Le 15M, je l’ai vécu très intensément, comme « un de plus », car là-bas, nous étions tous « un ou une de plus », et tout ce que j’ai vécu à cette occasion m’a profondément marqué : nous avions devant nous la possibilité de concevoir une nouvelle façon de penser la politique et donc la vie, un nouveau langage, un nouveau rapport à l’espace, au temps, à l’autre. Ce fut une expérience importante pour moi, des moments d’intense bonheur, la rencontre de nouveaux amis, la découverte de la ville sous un jour nouveau, ce sentiment d’être connecté au monde et de voir à tout moment l’impossible se faire réalité, le miracle sans cesse renouvelé, un tourbillon d’idées et d’actions inédites ; c’était une période véritablement électrique. De même, il a été traumatisant de voir cet événement extraordinaire que fut le 15M faire place à l’ « assaut institutionnel » véhiculé par [la formation politique] Podemos.

Non pas que Podemos ait coopté le mouvement, qui n’a d’ailleurs pas été réprimé ; ce sont les personnes qui y avaient participé qui ont, elles-mêmes, commencé à demander une transformation des manières de penser la politique. L’expérience a été douloureuse, et il n’est guère étonnant qu’il ait fallu dix ans pour revenir sur ces événements. En cette date anniversaire, le moment semble propice pour partager certaines réflexions.

Sans blâmer quiconque ni aucune organisation en particulier, je m’efforce à travers le texte de porter une réflexion sur la persistance d’un certain imaginaire politique qui a conduit à considérer que ce que nous faisions dans les places et dans les quartiers était dénué d’efficacité, et que pour atteindre ladite efficacité, il convenait de s’organiser selon un modèle plus conventionnel et hiérarchique, tel qu’un parti politique. J’invite donc à repenser ce que nous entendons par efficacité, à ce qui faisait la force du 15M et pourquoi ce mouvement n’a pas été suffisamment considéré et valorisé. Selon Alain Badiou, le simple fait de concevoir un échec fait qu’il ne soit plus totalement un échec, dès lors que nous intégrons un apprentissage. Non pas que la prochaine fois, le succès soit garanti, mais plutôt, comme l’affirmait Samuel Becket, que nous nous trompions autrement.

Dans La fuerza de los débiles , vous expliquez que le 15M était perçu comme « pré-politique », comme quelque chose d’antérieur à la politique, et vous laissez entendre qu’il y a eu un problème de « transposition ». Pourquoi ?

Le Mouvement 15M avait manifestement besoin d’une transformation d’énergie. Né sur les places publiques, il a très vite débordé celles-ci pour s’étendre aux quartiers, puis aux « marées » [marée verte pour l’éducation publique, marée blanche pour la santé publique], ou encore à la PAH [Plateforme des personnes affectées par les hypothèques]. Cette dernière existait déjà auparavant, mais a été dynamisée et étendue par l’énergie que lui a insufflé le 15M.

On assiste alors à des transformations successives de l’énergie, où une certaine façon de faire et de penser la politique était préservée : il y a eu transposition car le 15M ne pouvait rester figé dans l’expérience initiale de l’occupation des places. Cette transposition ne perdait, cependant, rien du rythme ni de l’intensité des premières heures. C’est à partir de 2013, lorsque commence à être évoquée la nécessité d’un « assaut institutionnel », à savoir une transition vers une politique plus conventionnelle, que les failles de la transposition deviennent, pour moi, apparentes : si une partie des contenus et des concepts étaient toujours présents, c’est la manière de faire et de penser la politique du 15M qui n’était plus au rendez-vous. Et ce, parce que dans le cadre de ce processus de transposition, on dévalorisait le 15M en lui attribuant l’étiquette de « pré-politique » : comme une question affective, d’indignation, qui n’a pas produit d’effets de transformation sociale, mais qui a servi de terreau à son dépassement par une force proprement politique, qui a été Podemos.

Je crois que le problème se situe au niveau des imaginaires : nous ne concevons la politique et l’efficacité que dans un contexte traditionnel, avec un leader qui brigue le pouvoir. Le 15M a été sous-estimé et s’est transformé en quelque chose d’autre, de très différent, voire contraire à ce qu’il était ; et c’est alors qu’il a perdu sa force, il a perdu l’énergie qui lui était propre.

Vous voyez le 15M comme un événement politique qui nous permet de nous livrer à un exercice de mémoire plus ample, de remonter du présent au passé, de comprendre les liens entre la dictature de Franco et ce que vous appelez la « démocratie dissuadée ». Pourquoi ?

Je propose l’image du « labyrinthe espagnol » pour réfléchir à la manière dont il existe des continuités entre la dictature et la démocratie. Je pense qu’il y a des événements, comme le 15M, qui nous permettent de retrouver une relation plus vive avec le passé, et de comprendre cette tendance que nous avons à vouloir éviter tout conflit, parce que ce serait comme un retour à cette guerre civile qui a soi-disant été surmontée avec la transition. Comme si le conflit nous ramènerait au chaos, à la guerre ; et c’est ce qui nous empêche de concevoir le conflit comme un exercice du pouvoir démocratique.

L’éclosion du 15M et sa revendication radicale de démocratie nous conduisent à nous interroger sur l’origine de cette démocratie restreinte, limitée, dissuadée, qui impose des limites indiscutables car le dépassement de ces limites implique la possibilité d’un retour à la guerre et au chaos. Le 15M est un observatoire qui permet de mieux comprendre le processus de transition de la dictature à la démocratie, et de comprendre aussi que chaque fois qu’une expulsion a lieu, c’est une page du passé dictatorial qui est revisitée, où certains privilèges économiques semblent gravés dans le marbre.

Quelles conséquences politiques l’absence d’un exercice de mémoire collectif sur la guerre civile et la dictature a-t-elle pour la réflexion sur le 15M et la conjoncture politique actuelle ?

Dans le livre Desenterrar las palabras (Exhumer les paroles), Clara Valverde explique que lorsqu’on s’abstient d’entreprendre un travail mémoriel, le résultat n’est pas l’oubli, mais plutôt le passage du traumatisme dans l’inconscient, ce que la psychanalyse nomme le refoulement, en d’autres termes « glisser quelque chose sous le tapis ». Quand les parents ne parlent pas à leurs enfants de ce qui est arrivé à leurs grands-parents, cela peut laisser des marques au plus profond de leur corps : les marques de la peur, et celles de la colère et du ressentiment, qui sont deux tonalités affectives extrêmement vives en Espagne.

Du reste, elles ont d’autant plus de force qu’elles se situent dans l’inconscient. Il est impossible d’intervenir sur elles, elles vous conditionnent. Lorsque Platon affirmait que connaître, c’est se souvenir, se remémorer, il l’entendait dans un sens rationnel. Or, se remémorer, c’est repasser par le cœur, c’est réveiller l’affect à un état antérieur. Remonter le cours du 15M, c’est raviver l’affect qui entourait ce moment-là. De même, connaître les événements survenus il y a un siècle c’est permettre qu’ils nous affectent. La connaissance est en lien avec l’affect et le corps, et non avec la désaffection.

Ce que vous soulevez ici, et ce dont vous traitez dans vos essais, est un enjeu tout à fait fondamental qui renvoie aux racines mêmes de la civilisation occidentale : la séparation entre l’esprit et le corps.

Il existe, dans la tradition occidentale, un clivage profond entre penser, faire et sentir. L’idée selon laquelle l’affect serait dissocié de la pensée, qu’il s’agirait d’une pulsion désordonnée. Pour connaître, nous dit Platon, il faut « s’arracher les yeux », car la part sensible, le corps, ne peut qu’introduire une erreur ; penser, c’est s’abstraire.

Or, au fond de son être mobilisé par les affects, le mouvement du 15 mai renfermait une pensée, une manière de penser le politique, de valoriser, d’activer les savoirs sédimentés dans les corps. Ce qui implique un autre paradigme : que l’on puisse penser à partir de la matière, du corps, de l’affect ; et, au lieu de s’abstraire, partir de ce qui est. C’est ce que je nomme « habiter ».

Le paradigme du gouvernement, c’est l’efficacité des plus forts, c’est la réification du monde pour mieux le gouverner ; et bien que son efficacité ne soit pas à prouver dans un domaine particulier, ce paradigme ne tient pas compte de tout le reste, à l’instar de la manière dont opère souvent la médecine conventionnelle. Il existe toutefois un autre paradigme, qui est celui qui consiste à « habiter », ce que j’appelle la force des faibles : il s’agit dans ce cas d’une lutte qui part de l’attention portée à ce qui est, de la connaissance du corps, à l’instar des féminismes. Cette force des faibles possède sa propre efficacité ; mais nous la perdons si nous succombons à l’inertie de la « guerre miroir », c’est-à-dire si nous essayons d’affronter les forts sur leur terrain, comme lorsque la force qui s’était mobilisée sur les places publiques a été transposée en assaut institutionnel.

Dans le contexte actuel, pensez-vous qu’un sursaut similaire à celui du 15M soit possible ?

Au beau milieu de la pandémie, je vois une sorte de contradiction. D’une part, tout est plus clair que jamais : le virus montre que nous sommes interconnectés et que personne ne peut se sauver isolément ; il montre également qu’il existe un lien avec les pratiques agro-industrielles agressives et que la perte de biodiversité a des effets sur nous, car nous sommes tous interdépendants. À partir du moment où l’on fait la distinction entre les emplois et les activités qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas, il devient clair qui – et ce qui – soutient la vie. Les inégalités deviennent, elles aussi, plus visibles : de fait, tout le monde ne peut pas se réfugier chez soi et se protéger. La crise frappe les populations, alors que pour les laboratoires pharmaceutiques, le vaccin est une affaire de gros sous. Nous vivons une situation catastrophique dans laquelle les inégalités se creusent, les mesures de contrôle se renforcent et le fascisme est en quête de boucs émissaires. Mais dans le même temps, même si tout est plus clair, rien ne change.

Du moins, pour l’instant. Rien de tel qu’un 15M pandémique pour nous permettre de penser autrement, d’organiser l’entraide différemment, de générer des espaces de pensée autonome qui nous permettent de nous extirper de l’échiquier et de construire l’autonomie. Une catastrophe est toujours une révélation, c’est le sens étymologique du terme apocalypse.

Aujourd’hui, toutefois, hormis l’une ou l’autre micro-expérience, il semble que nous vivions une catastrophe où la politique brille par son absence. Peut-être est-il encore trop tôt : le mouvement du 15M a surgi en 2011 alors que la crise avait éclaté en 2008. Cet instant nous permet toutefois de réfléchir à ce qui arrive lorsqu’une catastrophe survient en l’absence de politique ; et force est de constater que tout ce qu’il y a de pire ne fait que s’intensifier : montée des fascismes, augmentation des inégalités, répression, obéissance, chacun pour soi.

Vous évoquez l’importance de penser la politique en termes d’affect et d’interconnectivité, de ce que l’on appelle parfois « faire corps », c’est-à-dire prendre des risques, tisser des liens et se laisser affecter. Or, en période de pandémie, le seul fait de se réunir est difficile.

Comment penser l’action politique dans le contexte actuel ?

Ce qui me manque, c’est la capacité d’imagination pour réfléchir à des moyens de nous réunir lorsque nous ne pouvons pas le faire comme avant. Comment s’aimer, prendre soin les uns des autres, s’accompagner, sachant que cela implique un changement de formes et de sens ? Quand je parle de « faire corps », de se laisser affecter, je ne pense pas uniquement au corps physique : un livre peut éveiller une émotion, tout comme les réseaux sociaux. Les personnes qui, par le biais des plateformes numériques, se font l’écho de la campagne #metoo ou de son pendant espagnol #cuéntalo, font corps ; elles prennent des risques. Peut-être y a-t-il trop peu d’expériences dans ce domaine. Ou peut-être est-il encore trop tôt.

Je suis pourtant convaincu que nous devons continuer à réfléchir en termes de ce qui est en train de nous arriver, de ce sentiment de décalage ; ne pas prétendre qu’il ne se passe rien, mais plutôt réfléchir à ce que ce signifie « cette étrangeté que nous ressentons », l’« étrangeté de la situation ».