Des agents communautaires de santé collectent et partagent des informations auprès de la population locale du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo, région touchée par l’épidémie d’Ebola, en janvier 2019. Issus eux-mêmes des communautés locales, ces personnes de confiance, sans être des travailleurs des soins, se révèlent indispensable dans la gestion sanitaire des épidémies.

« Durant la crise du Covid, les décisions des autorités se sont prises très vite », relève Siiri Ann Doka. Trop vite peut-être pour que les citoyens et les patients y soient associées. Siiri Ann Doka est responsable du suivi des politiques sanitaires à l’association nationale allemande des groupes d’ « auto-aide » (Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, en allemand), des cellules d’entraide entre patients chroniques ou personnes vivant avec un handicap. Ces organisations sont très répandues en Allemagne. Au-delà de la solidarité entre patients, leur objectif est aussi de favoriser la participation des personnes concernées dans les politiques sanitaires.

L’association nationale des groupes d’auto-aide existe depuis plus de 50 ans. Depuis 2004, elle siège aussi en tant que représentante des patients au Comité fédéral (Gemeinsamer Bundesausschuss) qui prend les décisions concernant le système de santé : organisation et coût des soins, évaluation des médicaments et traitements remboursés par les assurances-maladies, etc. Cependant, seuls les représentants des médecins, des caisses d’assurance maladie et des hôpitaux y ont un droit de vote. Ceux des patients et usagers de la santé n’y détiennent qu’une voix consultative. « Mais nous participons aux discussions, et nous pouvons déposer des motions », précise Siiri Ann Doka.« À travers cela, nous pouvons vraiment attirer l’attention sur des problèmes précis que rencontrent les patients », comme un difficile accès à tel ou tel médicament. « Les représentants des patients apportent aussi une expertise très spécialisée. »

Même avec cette expertise et cette expérience de la participation, en Allemagne comme dans d’autres pays, la réponse à la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19 s’est décidée en grande partie sans impliquer les organisations de patients. « En situation de crise, on reprend les vieux réflexes », a aussi constaté Valéry Ridde, directeur de recherche en santé publique à l’Institut français de recherche pour le développement (IRD). Après avoir travaillé au Québec, puis en France, le chercheur est aujourd’hui basé au Sénégal. « En France, la crise actuelle a vu les cliniciens des centres hospitaliers universitaires reprendre le pouvoir sur la santé. C’est assez dramatique », dit-il.

Pourtant, depuis une vingtaine d’années, le système de santé français s’était lui aussi ouvert à la participation des patients. Cela a même été inscrit dans une loi en 2002 (la Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), dans le contexte de la lutte contre le VIH et de la forte implication des malades et des communautés touchées face à cette épidémie.

La « démocratie sanitaire » à la Française prévoit la présence de représentants des usagers du système de santé, via des associations, dans la plupart des instances sanitaires, des conseils d’administration des hôpitaux jusqu’aux comités de santé publique régionaux et nationaux.

Malgré tout, dès le début de la pandémie de Covid-19, tout cela a été balayé. Les associations de patients n’ont été ni intégrées au conseil scientifique spécialement mis en place par le gouvernement, ni même consultées. En septembre 2020 encore, alors que le virus courait sur le territoire depuis plus de six mois, le groupement d’associations de patients France Assos Santé signalait à nouveau dans une lettre ouverte au Premier ministre français que ses membres étaient disponibles pour « travailler avec les pouvoirs publics, les agences sanitaires et les sociétés savantes au plan national, régional et local ». En vain. L’appel n’a toujours pas été entendu ce jour par le gouvernement français.

Les municipalités semblent plus à l’écoute. La ville française de Grenoble a par exemple mis en place en novembre un comité citoyen pour consulter sa population sur la crise sanitaire. Les premières séances de discussions ont mis en avant le besoin d’une campagne locale de tests massive, avant, pendant et après les fêtes de fin d’année, et l’inclusion des personnes démunies dans cette campagne. Sur un tout autre sujet, elles ont aussi abordé la question du maintien ou non des marchés alimentaires, alors que le nombre de contaminations augmentait.

En Amérique du Nord, des services de santé choisis par les habitants en fonction de leurs besoins

D’autres pays ont développé, il y a déjà plusieurs décennies, des réponses participatives aux enjeux de santé. « Le Québec a adopté une profonde réforme de son système de santé en 1971, avec la mise en place d’un réseau public de santé et de services sociaux. Cette réforme a aussi créé un nouveau type d’établissements, les centres locaux de service communautaire, ou CLSC », retrace Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherches et d’informations socio-économiques du Québec et à l’Université York de Toronto. Il s’agissait de cliniques de proximité avec des services sociaux et de santé. Surtout, chacun de ces centres était géré par la communauté locale.

« Sur tous les établissements du réseau public, les citoyennes et citoyens étaient représentés dans les conseils d’administration, mais en général en position très minoritaire. Sauf dans les CLSC, où ils étaient souvent majoritaires durant les années 1970. Ces centres étaient en général créés à l’initiative même des citoyens. Ils soumettaient un projet au gouvernement, qui leur attribuait ensuite un budget. »

« Se mettait alors en place un comité provisoire qui embauchait des organisateurs chargés de consulter la population locale pour qu’elle détermine elle-même quels types de services sanitaires et sociaux elle souhaitait dans le centre », détaille la politologue.

Les CLSC peuvent par exemple proposer des services spécifiques au besoin de la population locale, en matière de suivi prénatal, de suivi des jeunes enfants, d’accompagnement en santé mentale, de toxicomanie, de dépistage des MST.... « Ces établissements avaient aussi pour mission de faire de la prévention sanitaire au sens large, par exemple sur l’aménagement du territoire pour plus d’espaces verts ou des questions de pollution locale. »

Des expériences similaires de santé communautaire se sont aussi développées dans les années 1960 et 1970 en Amérique du Sud et aux États-Unis, avec les « Neighborhood Health Clinics » notamment. Au Québec toutefois, la flamme participative et démocratique de ces centres a faibli sous l’effet de la centralisation du système de santé.

« Pendant les dix premières années de leur existence, ces centres communautaires ont vraiment été des vecteurs de mobilisation de la population. Puis, à partir des années 1990, le gouvernement a commencé à fusionner les centres de services communautaires avec d’autres types d’établissements, comme les centres d’hébergement pour personnes âgées. Et la centralisation a continué dans les années 2000. Aujourd’hui, on se retrouve avec seulement une trentaine d’énormes établissements de santé pour tout le Québec. Il n’y a plus de représentation démocratique dans le réseau », regrette Anne Plourde.

Les autorités ont justifié cette recentralisation par des raisons d’économies. « Il y a eu des justifications financières évidemment, d’économies d’échelle, et parce que cela a permis d’éliminer des postes de cadre. A aussi été mise en avant la volonté de rendre les services plus intégrés et plus cohérents. Mais les études ont été unanimes pour constater les conséquences catastrophiques de cette centralisation, qui est beaucoup trop poussée pour que le système soit fonctionnel. » Et comme le virus va bien plus vite que la bureaucratie, la chercheuse ajoute : « Et cela a posé des problèmes majeurs pendant la pandémie. »

En Afrique, l’action indispensable des agents communautaires

Le développement de service de santé de base au plus près des communautés reste en revanche d’actualité sur le continent africain. « En Afrique de l’Ouest et francophone par exemple, cette approche communautaire existe depuis toujours. Les soins de santé primaires se font au niveau très décentralisé, avec souvent la mobilisation des communautés locales », souligne Valéry Ridde, qui travaille en particulier sur le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal.

Des anciens guérisseurs, des enseignants, ou d’autres personnes de confiance implantées dans les villages et les quartiers sont mobilisés et formés à devenir des agents de santé communautaire. Elles travaillent de manière bénévole dans la plupart des pays africains, ou contre un faible dédommagement. Il ne s’agit pas de personnels de santé au sens propre. Mais face à la pénurie de professionnels de santé en Afrique, l’appel aux agents communautaires se développe. « Des organisations internationales et des bailleurs de fonds soutiennent des programmes d’agents de santé communautaire dans les villages. Mais ceux-ci sont trop rarement pérennes », ajoute Valéry Ridde.

Pour autant, en Afrique de l’Ouest mais aussi en Afrique du Sud, au Kenya, au Rwanda, au Liberia, etc., les agents communautaires sont devenus des chaînons parfois incontournables de la santé publique, en particulier dans la lutte contre les épidémies, justement parce qu’ils sont en lien direct avec la population. Formés à reconnaître des symptômes, à donner les informations sur les traitements, ils peuvent aussi devenir des courroies de transmission de campagnes de prévention.

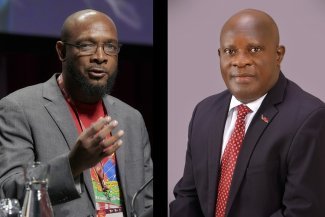

« Les pandémies récentes ont rendu la santé communautaire plus forte et plus reconnue », témoigne Anatole Manzi, chargé de cours et directeur de la formation clinique pour l’organisation internationale Partners In Health.

« L’Organisation mondiale de la santé a commencé à promouvoir les programmes d’agents de santé communautaires car elle a vu que nous allions manquer de personnels médicaux et soignants en Afrique. Il faut bien réfléchir à qui d’autre peut contribuer à la lutte contre les maladies comme le VIH et la malaria. »

Les épidémies d’Ebola des dernières années ont aussi été décisives dans la multiplication de ces programmes. « Le Liberia est par exemple un pays relativement pauvre. Son investissement dans le système de santé est faible, mais le système de santé communautaire y a été renforcé par Ebola. Car le pays n’avait pas le choix. Et quand est arrivé le Covid-19, le Liberia a su réagir. Il a aujourd’hui un réseau d’agents de santé communautaire qui connaissent le territoire et savent où il serait stratégique d’investir des moyens », précise le formateur.

Les agents de santé communautaire peuvent ainsi faire remonter des informations sur la situation épidémique dans tel village ou telle région d’un pays. Est-ce suffisant pour impliquer réellement la population dans les politiques de santé publique ? « Il y a un problème de méconnaissance et de formation au départ », juge Valéry Ridde. « La plupart des gens qui sont à des postes de pouvoir et de décision dans le domaine de la santé publique, en Afrique de l’Ouest comme en France, sont en très grande majorité des médecins formés à une santé publique épidémiologique et statistique. Les approches communautaires et participatives ne sont pas suffisamment enseignées et sont souvent dénigrées. »

Au Rwanda, les « binômes » de santé communautaire, une femme et un homme, « peuvent rendre compte au centre de santé local de la situation dans leur village, et de là, l’information va à l’hôpital du district, puis de là au ministère de la Santé », précise Anatole Manzi. « Je pense que c’est l’aspect qui doit être renforcé dans de nombreux pays. Si les équipes des ministères de la Santé pouvaient plus écouter les voix des agents de santé communautaire, beaucoup de choses pourraient changer. »