Selon un rapport de l’Assemblée turque pour la santé des travailleurs et la sécurité au travail (ISIG), les décès liés au travail ont augmenté de 10 % depuis l’instauration de l’état d’urgence à la suite du coup d’État manqué de juillet 2016.

En Turquie, la main-d’œuvre est désormais coincée entre des lois restrictives, exacerbées par la répression qui a suivi le coup d’État, et une énorme campagne du gouvernement en faveur de projets de construction réalisés sans supervision et qui font appel à des ouvriers sur le court terme. Ces travailleurs contractuels sont recrutés par le biais de réseaux informels, ce qui rend difficile la possibilité de s’exprimer au sujet de la sécurité au travail.

Selon le rapport de l’ISIG, rien que l’année dernière, au moins 2006 personnes — dont certains étaient des enfants — sont mortes en Turquie dans des accidents liés au travail. Toutefois, cette organisation maintient ses propres statistiques, qui s’écartent des chiffres officiels fournis par le gouvernement. En 2016, par exemple, l’Organisme de sécurité sociale turc recensait 1405 décès à la suite d’accidents du travail, alors que l’ISIG en recensait 1970. Ibrahim Sarikaya, membre de l’ISIG, affirme que cette disparité dans les chiffres est due au fait qu’« il y a un énorme volume de travail informel dans tous les secteurs ».

Près d’un quart des décès de l’année dernière se sont produits dans le secteur de la construction, un secteur que le gouvernement turc soutient fortement à travers des projets tels que des barrages et des ponts. En juin 2017, le secteur de la construction employait 2,17 millions de travailleurs, soit plus que le nombre total de travailleurs syndiqués en Turquie. « L’économie turque est bâtie sur la construction, » explique Nurşen Gürboğa, professeure d’histoire à l’Université de Marmara, dont les travaux se concentrent sur les politiques du travail.

Les mégaprojets d’infrastructure sont particulièrement populaires auprès du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP).

Le gouvernement turc investit des centaines de milliards de dollars dans le cadre de sa Vision 2023, une ambitieuse série d’objectifs qui vise à porter le PIB du pays à 2000 milliards de dollars US dans le but de hisser la Turquie parmi les dix plus grandes économies du monde.

Rien qu’à Istanbul, les projets de transformation incluent un tunnel à trois étages sous le Bosphore pour la circulation automobile et les transports publics, une voie navigable artificielle de 45 kilomètres qui traversera le côté européen de la ville et un troisième aéroport, censé accueillir le plus grand terminal aéroportuaire du monde. Avec une date d’achèvement prévue pour le 29 octobre 2018, c’est-à-dire le 95e anniversaire de la République turque moderne, le nouvel aéroport d’Istanbul avance à un rythme effréné, et ce, malgré la mort présumée de plus de 400 travailleurs sur le chantier. Dans les médias locaux, les travailleurs ont comparé le chantier à un cimetière.

Gains et pertes économiques

Des élections anticipées auront lieu le 24 juin de cette année et les partisans du président Recep Tayyip Erdoğan font souvent l’éloge des gains économiques réalisés pendant les 15 années de règne de l’AKP. Pourtant, malgré les sommes investies dans des projets d’infrastructure, l’économie turque fait actuellement face à une chute record de la livre turque face au dollar ainsi qu’à une inflation à deux chiffres.

« Le gouvernement de l’AKP a mis l’accent sur la revitalisation de l’économie et ils entrevoient les résultats issus de ces grands projets d’infrastructure, » déclare Aşkın Süzük, le chercheur principal du syndicat Petrol-İş des travailleurs du secteur pétrolier en Turquie.

« Cela fait 10 ans que [le gouvernement] promeut des projets de construction, mais il veut aussi qu’ils soient réalisés plus rapidement, » poursuit Süzük. « Il y a également eu une hausse énorme du nombre de travailleurs en sous-traitance. »

Les sous-traitants ne bénéficient pas des mêmes droits ou avantages que les travailleurs permanents et les données de l’ISIG indiquent que 98 % des travailleurs qui ont perdu la vie en 2017 étaient des travailleurs non syndiqués ou temporaires.

Gürboğa décrit la position des sous-traitants comme précaire et indique que « la plupart font partie de l’économie informelle. Ils ne sont pas enregistrés et il est très difficile de les organiser en syndicats ». Le principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), affirme que le recours à la sous-traitance a augmenté de 500 % depuis que l’AKP est au pouvoir, ce qui porte le nombre de sous-traitants à près de deux millions sur un total de 13,8 millions de travailleurs. Selon les derniers chiffres du gouvernement, il n’y a que 1,7 million de travailleurs syndiqués.

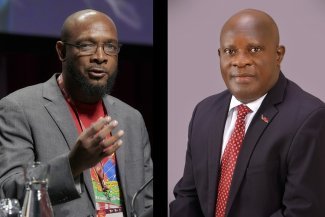

Umar Karatepe, un porte-parole de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK), déclare ne pas partager le raisonnement du gouvernement qui estime que la fréquence des décès dans les secteurs de la construction et de l’exploitation minière est due à la dangerosité du travail. Karatepe affirme en revanche que le gouvernement s’attache trop à terminer les travaux rapidement et avec moins de travailleurs : « Sans sécurité d’emploi, vous n’avez aucune sécurité du travail [sur le chantier], » déclare-t-il à Equal Times.

Les syndicats se défendent

Malgré l’augmentation du nombre de décès de travailleurs, les syndicats turcs se battent toujours pour que les travailleurs aient accès à la justice et à la restitution. Süzük décrit un incident survenu l’année dernière dans une usine de fabrication de batteries pour voitures. « Il y avait du plomb à l’intérieur de l’usine en raison d’un problème de ventilation, » explique-t-il. « Nous sommes immédiatement allés voir les patrons (....) et la ventilation a été changée. »

Lorsque les employeurs sont disposés à travailler avec les syndicats, des changements qui profitent aux travailleurs peuvent avoir lieu, déclare Süzük. Néanmoins, lorsqu’ils ont affaire à des employeurs intransigeants, les syndicats semblent avoir perdu la capacité d’appliquer ce que Süzük appelle « l’arme la plus importante » pour défier les employeurs : la grève.

En 1963, dans le cadre d’une série de changements juridiques qui ont suivi le coup d’État de 1960, le Conseil des ministres de Turquie a obtenu le pouvoir de « reporter » une grève de 30 ou 60 jours. À la suite d’un autre coup d’État en 1980, la junte militaire inscrivit ce principe dans une nouvelle constitution. Le gouvernement disposait désormais de la possibilité de décider si les grèves constituaient une menace à la sécurité nationale ou à la santé publique et de bloquer temporairement celles qui l’étaient.

Aujourd’hui, Süzük déclare que si les grèves sont autorisées en théorie, dans les faits, elles sont interdites depuis le dernier coup d’État. Au cours de l’année qui a suivi la tentative de coup d’État de 2016, le gouvernement a interdit cinq grèves, alors qu’il en avait interdit huit au cours des 14 années précédentes.

« Étant donné que les [employeurs] savent que nous ne pouvons pas faire grève, ils hésitent moins à violer les contrats, » déclare-t-il. Le gouvernement applique cette interdiction des grèves en exigeant un « report » et en forçant le syndicat à négocier avec les employeurs au cours de cette période.

« Si les [syndicats] ne parviennent pas à un accord avec l’employeur, le syndicat perd alors son droit de représenter ses travailleurs dans le cadre des négociations collectives, » déclare Gürboğa.

Par conséquent, les travailleurs se tournent vers des occupations d’usines, des ralentissements du travail et d’autres formes d’action directe. Mais la syndicalisation peut attirer l’attention des forces de l’État. Sarikaya de l’ISIG déclare à Equal Times que « La police utilise des gaz lacrymogènes pour tout rassemblement de personnes et on peut être traduit en justice pour avoir participé à une simple réunion. »

De surcroît, l’organisation de manifestations publiques repose sur le recours à l’attention des médias pour faire pression sur les employeurs, une tactique devenue plus difficile du fait de la répression du gouvernement contre la liberté de la presse et la quasi-censure des sujets liés au travail dans les médias.

Ahmet Özdemir travaille pour l’Union des travailleurs de la santé et des services sociaux (SES). Tout en reconnaissant que les attaques du gouvernement contre les travailleurs existaient déjà avant la proclamation de l’état d’urgence, en parlant du mouvement ouvrier en Turquie, il déclare : « Nous en sommes réellement arrivés à un point où nous suffoquons. »

Au bout du compte, l’état d’urgence, qui permet le licenciement des travailleurs sans procès en bonne et due forme, signifie que les travailleurs sont moins en sécurité dans leurs postes et disposent de moins de recours. Le gouvernement a formé une commission ad hoc chargée d’examiner les cas de travailleurs licenciés en 2017. Elle a reçu plus de 38.000 demandes en à peine un mois. La lenteur préjudiciable de la commission dans le traitement des dossiers et l’absence de garanties se reflètent dans les tentatives des travailleurs de contester les décisions des entreprises devant des instances judiciaires inférieures.

Karatepe, de la confédération DİSK, déclare que les travailleurs peuvent tenter de contester les licenciements, mais « vous devez d’abord passer par un arbitrage avant d’aller au tribunal et vous perdez du temps ; » du temps que beaucoup de travailleurs ne peuvent pas se permettre économiquement. D’après les chiffres de la confédération DİSK, le travailleur moyen ne reste sur le même lieu de travail que pendant un à trois ans. Avec un tel nombre de travailleurs passant d’un chantier à l’autre, la pression est moins forte pour assurer des conditions de travail sûres et la capacité de se syndiquer est moindre. Les résultats sont manifestes : un plus grand nombre de décès de travailleurs.