« Notre supermarché, c’est la brousse. Comment voulez-vous que mon peuple survive ? », se désole Thaddeus Chedau, le visage grave. L’ancien chasseur se désole des restrictions d’accès aux ressources naturelles imposées par les autorités namibiennes dans le parc national Bwabwata, créé en 2007. Au nord-est de la Namibie, dans la chaleur étouffante de la région du Zambèze (anciennement connue sous le nom de « bande de Caprivi », à l’époque coloniale), l’homme de 59 ans avance, les sens en éveil. Il appartient à l’ethnie des Khwes, présente aux confins de l’Afrique australe depuis plus de 40.000 ans. « Nous sommes les premiers habitants », revendique-t-il, à l’affût de la moindre trace dans le sable. « Mais nous n’avons plus le droit de chasser ou de récolter de plantes sur nos terres ancestrales ».

Ce matin de juin 2017, il donne une leçon de pistage à deux adolescents de son village. En transmettant son savoir-faire aux jeunes générations, Thaddeus Chedau mène une lutte. Anciens nomades chasseurs-cueilleurs sédentarisés, privés de leurs droits fonciers et de leurs moyens de subsistance traditionnels, les 6.000 Khwes vivant dans le parc sont marginalisés politiquement et socialement. Ils font partie du peuple San, également connu sous le nom péjoratif de bushmen.

À la fin du XVIIIe siècle, leur existence est troublée par l’arrivée dans la région des Mbukushus, une ethnie bantoue. Ces derniers gagnent progressivement une influence politique considérable. La Namibie connait ensuite plusieurs décennies de colonisation allemande, qui engendre le massacre de plusieurs peuples autochtones. Au cours du XXe siècle, les gouvernements namibiens successifs regardèrent les Khwes avec suspicion après qu’ils se soient associés, plus ou moins contraints, à une autre puissance occupante : l’Afrique du Sud. En 1990, pendant la guerre d’indépendance namibienne, la bande de Caprivi, langue de terre stratégique s’insérant entre l’Angola et le Botswana, est investie par les forces de défense de Pretoria.

Réputés pour leurs connaissances du terrain, les Khwes sont employés comme pisteurs. Cet héritage historique compromet leurs tentatives d’intégration dans la société. Parlant une langue khoïsan, à consonnes « clics », et ne maîtrisant pas la langue bantoue des Mbukushus, les adultes sont exclus du marché du travail et les jeunes rejetés des écoles publiques. « Nous voulons être traités comme les autres groupes nationaux, que nos enfants aient le droit de penser dans leur langue maternelle », plaide l’ancien chasseur.

En ce matin de juin 2017, Thaddeus Chedau a sorti sa veste de professeur et donne une leçon de pistage à des jeunes de son village. Ses parents pouvaient encore chasser dans le parc national Bwabwata. Aujourd’hui, les Khwes n’ont plus ce droit, mais la transmission du savoir ancestral est pour lui une priorité.

Le long de la route B8, les villages révèlent l’extrême dénuement dans lequel vivent les Khwes. Au nom de la préservation de la nature, la chasse traditionnelle est interdite et la cueillette fortement limitée. En partenariat avec l’ONG namibienne IDRNC, le ministère de l’Environnement et du Tourisme tente de réduire cette pauvreté en appliquant le programme national de gestion communautaire des ressources naturelles (community-based natural resources management - CBNRM). Cette stratégie délègue aux communautés locales la gestion et l’usage de la faune et de la flore.

Sur le papier, les objectifs sont ambitieux. Les Khwes doivent développer et sécuriser de nouvelles sources de revenus grâce au tourisme, à la récolte d’une plante médicinale appelée griffe du diable et grâce à la chasse aux trophées, toujours autorisée. En 2006, le ministère a confié à l’association multi-ethnique Kyaramacan, représentant l’ensemble des habitants du parc, deux concessions de chasse et une autre pour le développement d’une infrastructure touristique.

La flore du parc national Bwabwata recèle des plantes médicinales, telle que la griffe du diable ( devil’s claw - harpagophytum procumbens), efficace contre l’arthrite. Si les Khwes n’ont plus le droit de pratiquer la cueillette de subsistance dans les zones protégées du parc, le gouvernement namibien les autorise à commercialiser la griffe du diable via l’association Kyaramacan, pour développer de nouvelles sources de revenus.

Sur le terrain, le camping N//goabaca, au bord des chutes Popa du fleuve Okavango, survit tant bien que mal : les quatre emplacements pour tentes ont du mal à se remplir, faute de publicité dans les guides touristiques. L’hôtel-lodge, promis depuis des années, n’est pas encore sorti de terre. La chasse aux trophées, dont la gestion est déléguée par Kyaramacan à des opérateurs privés, est réservée aux touristes les plus aisés. Contre quelques dizaines de milliers d’euros, ils s’offrent un moment de frisson en abattant un éléphant. La viande est ensuite partagée dans la population locale.

Dimanche 11 juin 2017. À Omega 1, ancien camp miliaire et principal village khwe de la région du Zambèze, un éléphant a été tué la veille par un touriste européen dans le cadre d’une chasse aux trophées. Chaque année, une trentaine de tonnes de viande sont partagées entre les membres de la communauté.

Ces activités ont déjà permis de créer 43 emplois au sein de la communauté, des résultats qui laissent Thaddeus Chedau de marbre : « Chaque famille touche à peine 13 euros par an. » Friedrich « Fidi » Alpers, un Namibien aux origines allemandes travaillant pour IRDNC, reconnaît que le scénario n’est pas idéal. « C’est un défi d’inventer un nouveau mode de vie, insiste le passionné, installé dans la brousse, au cœur du parc Bwabwata, depuis douze ans. Si vous excluez un peuple d’un écosystème dont il a toujours fait partie, il devient une menace. »

Effrayés par une mort lente de leur culture, les Khwes « se sentent heurtés, assure Friedrich Alpers. Si vous êtes chasseur, et qu’on vous interdit de chasser, vous êtes en colère. C’est plus qu’une histoire de viande dans la casserole, la fabrique sociale de la communauté est affectée. » Soutien indéfectible des Khwes, il les incite à plaider leur cause directement auprès du gouvernement, ou à l’étranger.

Friedrich Alpers vit au coeur du parc Bwabwata depuis 12 ans. Son credo : la préservation des ressources naturelles ne bénéficie pas assez aux peuples autochtones. « À qui profite la préservation, à qui profite les parcs nationaux ? », demande-t-il sans cesse. « Il faut inventer de nouveaux modes de vie pour ces populations, leur permettre d’accéder aux ressources et les impliquer dans les choix politiques. »

Exclu plusieurs mois du Bwabwata en 2016 en raison de son engagement personnel, Friedrich Alpers est finalement réintégré à condition de s’en tenir à la stricte politique menée par le ministère. Malgré ces mises en garde, il ne compte pas en rester là et répète, inlassablement : « Il faut respecter la richesse des savoirs indigènes et les combiner avec la science moderne pour gérer le Bwabwata. La nature en profitera, les Khwes la protègent comme un moyen de subsistance. »

En 2014, c’est à Sydney, durant le Congrès mondial des parcs de l’UICN, que Thaddeus Chedau demande la « reconnaissance du savoir-faire indigène pour lutter contre le braconnage » dans la région du Zambèze (en hausse depuis que le Botswana voisin a interdit toute forme de chasse en 2013). « La plupart des membres de notre communauté n’est pas allée à l’école, ne parle pas anglais, ne sait pas lire ou écrire, mais a un grand savoir concernant la faune et la flore, détaille-il. Mon école est dans la brousse. » L’année suivante, les autorités du parc lancent un programme visant à intégrer certains pisteurs khwes en tant que gardes-chasse.

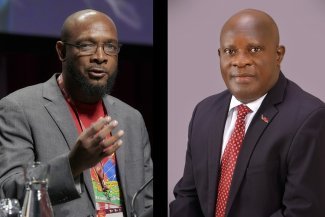

En octobre 2013, une délégation de l’Alliance mondiale du tourisme indigène (Winta) se rend en Namibie pour le Sommet du tourisme d’aventure. Quelques membres se déplacent jusque dans la bande de Caprivi, où une rencontre avec les Khwes est organisée. Alfred Tchedau (à g.) a vécu toute sa vie dans le parc Bwabwata et est employé par l’ONG IRDNC comme « facilitateur senior » auprès des Khwes. Ce jour-là, un échange se crée avec un représentant des aborigènes d’Australie, à propos des coutumes et des difficultés de chaque minorité.

En mars 2016, alors que l’Union européenne souhaite interdire l’importation de certains trophées de chasse, notamment ceux de rhinocéros, l’ethnie se mobilise. « Si la chasse s’arrête ici, nous mourrons de faim. Cela nous aide, même si ça ne nous rend pas gros », déclare Thikundja Ndando, un aîné khwe originaire du village de Chetto, dans une vidéo. Réalisée par Nacso, l’association regroupant les ONGs qui assiste les communautés namibiennes, le film est le premier épisode d’une série, intitulée « Talking about hunting » où différents membres des communautés namibiennes pressent l’UE de revoir sa position.

Finalement, les pays membres (dont l’UE) de la convention Cites, qui régule le commerce des espèces menacées, reconnaissent fin 2016 que la chasse aux trophées est un bénéfice si elle gérée durablement et maintiennent l’autorisation des trophées d’éléphants pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe.

Les feux de brousse sont une des techniques ancestrales des Khwes pour régénérer la végétation. Malgré leur interdiction dans le parc, les hommes continuent à en allumer par habitude, lorsque le sol est encore humide, après la saison des pluies. Friedrich Alpers y voit une opportunité et les encourage : « Cela permet d’attirer les animaux au bord des routes, et donc les touristes ».

Après avoir participé à la création d’un village culturel, l’employé de l’IRDNC se bat avec l’ethnie pour fonder une université (Traditional environmental knowledge outreach academy), où seraient transmises les compétences traditionnelles. « Elle proposera des cours à tous ceux qui veulent apprendre quelque chose sur la nature, détaille-t-il. Nous n’allons pas offrir des safaris gin tonic ! » Thaddeus Chedau abonde : « C’est notre solution pour résoudre la pauvreté, rendre les jeunes fiers de leur culture. Notre argent, ce sont nos savoir-faire ! » Il réclame également la mise en place d’un permis de chasse traditionnelle dans certaines zones du parc. Ces projets ne sont pas du goût des autorités qui font toujours la sourde oreille.