La responsabilité de déjouer le piège de la fragilité retombe, à la fois, sur les leaders et les citoyens ordinaires des pays aux prises avec des contextes fragiles.

Trois années se sont écoulées depuis la mise en œuvre des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 (ODD). L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avertit que nous ne sommes déjà plus sur la bonne voie pour les atteindre. Le pire, faute de mesures concluantes d’ici 2030, se sera que plus de 80 % des populations les plus pauvres du monde vivront alors dans des contextes fragilisés.

Selon l’OCDE, la fragilité représente une sérieuse menace pour la mise en œuvre du Programme de développement durable. L’OCDE emploie le terme « contexte fragile » parce que la fragilité est difficile à définir, et parce que notre compréhension de ces contextes est en évolution constante. La majorité des pays rejettent l’étiquette d’« État fragile », invoquant son effet stigmatisant.

C’est ainsi que dans son rapport États de fragilité 2018 (States of fragility, en anglais), l’OCDE identifie 58 contextes classés « fragiles », dans un cadre qu’elle a élaboré depuis 2016. La fragilité englobe les dimensions politique, économique, sociétale, environnementale et sécuritaire. Ces 58 contextes incluent la Syrie, la République démocratique du Congo, le Venezuela, le Yémen, le Laos, les Îles Solomon, le Rwanda, la Tanzanie et le Sierra Leone.

La fragilité peut semer le chaos, même dans des pays dotés d’institutions solides, des pays à moyens revenus et qui ne sont pas en guerre.

Toutes les formes de fragilité sont à prendre en compte, qu’il s’agisse de fragilité chronique ou de « fragilité superficielle ». Quelle que soit la manière dont elle se manifeste, la fragilité est une pente glissante.

Nous tendons, cependant, à associer la fragilité avec des conflits violents et leurs répercussions – et pour cause. En 2016, selon l’OCDE, « le nombre de pays ayant connu des conflits violents a été plus élevé qu’au cours des 30 dernières années. Près de 26.000 personnes ont été tuées dans des attentats terroristes et 560.000 personnes ont perdu la vie à cause des violences. Le nombre de personnes déplacées à travers le monde est le plus élevé jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale. L’année dernière, le monde a connu quatre famines simultanément. »

Le piège de la fragilité

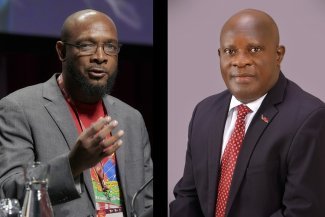

L’industrie du développement a la triste réputation d’exploiter des causes en vogue à l’instar de l’industrie de la mode qui dévore les podiums à l’affût des nouvelles créations les plus tendances. Cependant, l’inquiétude que soulève la fragilité sous ses différentes formes, elle, perdure. Et l’OCDE n’est pas la seule à donner l’alerte sur la fragilité. L’International Growth Centre (IGC), parrainé par la London School of Economics et l’Université d’Oxford, a mis sur pied la Fragility Commission on State Fragility, Growth and Development, présidée par l’ancien Premier ministre britannique David Cameron et coprésidée par l’ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka.

Dans son étude intitulée Escaping the Fragility Trap (Échapper au piège de la fragilité), la Fragility Commission identifie cinq éléments imbriqués de ce piège.

Premièrement, les États fragiles constituent des sous-groupes aux identités oppositionnelles, qui militent contre une identité, une vision ou un projet national commun. À la place, ces groupes s’emparent tour à tour de l’État et en pillent les ressources, comme l’explique la journaliste Michela Wrong dans son livre au titre d’ailleurs très évocateur « It’s our turn to eat » (C’est à notre tour de manger). Deuxièmement, les citoyens ne considèrent pas l’État légitime et refusent de se conformer. Troisièmement, l’État est à court de capacité. Il découle des deux premiers facteurs, que l’État n’est pas en mesure d’assurer les services de base et il perd, par-là même, sa pertinence dans la vie de la plupart des citoyens (se convertissant en un fardeau prédateur). Des services défaillants en matière d’infrastructure, de santé, d’éducation et de sécurité, notamment, affaiblissent l’État davantage. Tenus par leur allégeance à leurs sous-groupes, les fonctionnaires publics ne se sentent aucunement contraints à œuvrer au service d’un projet national. Insuffisamment rémunérés, ils manquent de motivation. Quatrièmement, les problèmes précités nuisent au bon fonctionnement du dispositif sécuritaire et entraînent la violence. Les sous-groupes rivalisent entre eux pour s’emparer de l’État, ne laissant aucune place à un projet d’unité nationale. Cinquièmement, le secteur privé est faible. L’instabilité, les contraintes liées à la capacité, la défaillance des infrastructures, des indices de santé faibles, une main-d’œuvre faiblement qualifiée et l’appât du gain chez les responsables publics deviennent des facteurs qui conditionnent le caractère du secteur privé et des investisseurs prêts à prendre des risques dans un tel environnement. Un secteur privé de cette nature n’embauche pas beaucoup de travailleurs, contribue peu aux caisses de l’État et produit peu, que ce soit pour le marché intérieur ou le marché extérieur.

On se trouve alors face à un cercle vicieux auto-renforçant auquel il est difficile d’échapper. Les réformistes qui traitent les problèmes comme s’ils étaient sans lien et linéaires s’attaquent à un sous-ensemble de symptômes, mais pas aux causes.

De ce fait, non seulement ils échouent mais, très souvent, ne font qu’aggraver la situation. Il s’agit d’un défi systémique d’une formidable complexité : une problématique qui relève à la fois de la politique, de l’histoire, de l’économie, des normes et de valeurs et de bien d’autres aspects encore. À moins d’être traitée suivant une approche systémique, la possibilité d’une échappatoire au piège de la fragilité semble faible.

Pour rompre le cercle vicieux, les attentes se braquent dès lors sur le leadership des États confrontés à des contextes fragiles. Car si l’investissement et l’aide étrangère représentent une contribution, les acteurs externes ne pourront faire grand-chose en l’absence d’un leadership armé d’une vision et d’une détermination à faire avancer le pays.

Des solutions maison

Lors de sa visite au Sierra Leone à l’occasion de la sortie du rapport mondial de la Fragility Commission concernant l’étude de cas sur le Sierra Leone, M. Kaberuka a insisté sur le fait que « les solutions doivent provenir de l’intérieur. Les solutions importées ne fonctionnent pas. » Et si des gens viennent armés de solutions externes et d’argent, a-t-il ajouté : « Défendez votre position : éloignez-vous de l’argent si des solutions externes y sont attachées. Vous serez amené à poser des choix difficiles », a indiqué M. Kaberuka.

Alors qu’il occupait encore le poste de ministre des Finances dans son Rwanda natal, M. Kabureka a relaté l’histoire des négociations qui avaient eu lieu entre son pays et le gouvernement de Grande-Bretagne, sous le Premier ministre Tony Blair, quelques années seulement après le génocide : « Le gouvernement britannique nous a demandé ce que nous étions prêts à faire. En réponse, nous leur avons transmis un document d’une page reprenant nos priorités et ce que nous savions que nous pouvions accomplir. » Par conséquent, le gouvernement britannique s’est engagé dans le cadre d’un programme de subvention à long terme et prévisible en soutien au Rwanda, dont le progrès serait sujet à une évaluation externe confiée à l’Institute for Development Studies, basé en Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, les conditions afférentes à un tel « cadre de responsabilité mutuelle » sont, elles-mêmes, fragiles. Bien que le soi-disant New Deal – entre un groupe de 20 États fragiles affectés par des conflits (appelé g7+) et leurs partenaires internationaux – soumet les deux parties signataires à un ensemble de principes en soutien au leadership des pays et à leurs systèmes, suite aux années de récession et de coupes budgétaires qui ont succédé à la crise financière de 2008, les contribuables des pays riches sont désormais plus sceptiques quant aux bénéfices de l’aide.

Une tendance grandissante au nationalisme et au repli à l’égard du monde multilatéral et interdépendant met les donateurs bilatéraux sur le qui-vive.

Ils en sont revenus à contourner l’État, à livrer l’aide par le biais d’ONG internationales et de sociétés de conseil auxquelles ils se fient plus qu’aux gouvernements, mortifiés qu’ils sont par les gros titres d’un quotidien de droite versé dans la critique de l’aide extérieure, et qui monte en épingle le détournement de fonds d’aide par des politiciens cupides et corrompus.

La responsabilité retombe sur les dirigeants des pays aux contextes fragiles. Jetant un regard en arrière sur ses 12 années à la présidence d’un autre pays fragile, le Liberia, l’ancienne présidente, Ellen Johnson Sirleaf, fait remarquer qu’elle s’est attaquée aux questions « techniques » des infrastructures, des routes et de l’énergie mais que là où elle a « peut-être échoué, c’est dans le traitement des enjeux moins techniques : comme les valeurs, les attitudes et les normes. »

Mais même si de sa propre admission, l’héritage qu’elle a laissé derrière elle est mitigé, Mme Sirleaf a su prendre une bonne mesure des défis qu’elle a affrontés. Lorsque lui a été décerné le Prix Ibrahim de la Fondation Mo Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique, elle a indiqué :

« Les partis politiques sont organisés par le parrainage et le patriarcat », cependant que les États s’affrontent « au défi de la corruption institutionnelle et systémique, un mal qui se défend avec une force de résistance souvent accablante ».

En 2007, peu après avoir entamé son premier mandat à la présidence du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf évoquait la nécessité d’un « système de leadership national ». Avec raison : la transformation de ces états de fragilité n’est pas du seul ressort de la personne au pouvoir – l’ensemble de la société doit y participer.

L’étude de cas de la Fragility Commission sur la Sierra Leone fait remonter les racines de la fragilité au règne colonial britannique, qui a créé un État formel, bureaucratique, occidentalisé, qu’il contrôlait directement et indirectement à travers des chefs tribaux et des sujets sous forme d’un Protectorat. Tant la décolonisation que le processus de reconstruction d’après-guerre intervenu depuis 2002 ont laissé intacte cette dichotomie formelle/informelle fondamentale.

Avec pour résultante, la carence d’une identité ou d’un « projet » national autour duquel rallier les énergies des différents citoyens. Le nouveau gouvernement, entré en fonctions à l’issue d’une élection qui a rappelé aux citoyens la fragilité pérenne du pays, prévoit de mettre sur pied une Commission indépendante pour la paix et la cohésion nationale.Bien que l’annonce ait initialement été saluée, nombre de Sierra-léonais ordinaires réalisent à présent qu’ils ne peuvent laisser les efforts de construction d’une société résiliente à la discrétion de leurs hommes politiques. Trop souvent, les dirigeants politiques nouvellement investis se voient confrontés à un dilemme : Ils reconnaissent la nécessité de briser le cycle de la fragilité mais s’emploient, en même temps, à consolider leur pouvoir et à limiter le champ d’action dont dispose l’opposition pour faire dérailler leurs projets. Avec pour conséquence qu’ils recréent souvent exactement le même modèle que celui qu’ils s’étaient engagés à éliminer.

La fragilité est complexe, adaptable et résistante au changement progressif. C’est pourquoi, pour déjouer le piège de la fragilité, les citoyens des pays aux contextes fragiles doivent assumer la responsabilité de trouver des solutions et de devenir de meilleurs penseurs et leaders systémiques.