En représailles de son activisme, la leader social Lucila Páez a été victime de violences et de menaces des paramilitaires à la fin des années 1990. Dans la photo, elle pose devant une fresque murale de son association dans le département du Norte de Santander, une des zones de Colombie qui a replongé dans l’insécurité.

L’assassinat de leaders sociaux est un fléau qui s’est propagé au cours des dernières années. L’Amérique latine se situe à l’épicentre de ce bain de sang, et pour cause, 85 % des meurtres enregistrés en 2017 (sur un total de 312 répartis entre 27 pays) se concentrent dans six pays, dont cinq appartiennent au continent américain : Colombie, Brésil, Guatemala, Honduras et Mexique ; auxquels s’ajoutent les Philippines, qui avec 60 assassinats l’année dernière, se classent au rang de pays le plus dangereux en dehors des Amériques. La Colombie est actuellement le pays le plus dangereux du monde pour les dirigeants communautaires.

Selon les statistiques, depuis la signature de l’historique accord de paix, fin 2016, les assassinats de leaders sociaux s’y succèdent au rythme d’un tous les trois jours. « Si une personne comme moi s’exprimait en public en Colombie, elle serait assassinée, » affirmait le cinéaste américain Oliver Stone à ce propos en septembre.

Il semble paradoxal qu’une nation qui parvient à mettre fin à plus d’un demi-siècle de guerre devienne plus dangereuse pour ses citoyens. La clé est à trouver dans le problème de fond, à savoir que les réseaux qui contrôlent le trafic de drogue et d’autres activités comme l’extraction minière illégale, restent entre les mains de puissantes bandes armées qui se présentent désormais sous de nouveaux noms et couleurs.

« L’incapacité de l’État colombien à occuper le vide du pouvoir laissé par la démobilisation de la guérilla des FARC et l’incertitude que suscite le nouveau gouvernement d’Ivan Duque qui, durant la campagne électorale, s’est opposé à l’accord de paix, ont dessiné un paysage plus violent et difficile à contrôler, » ont affirmé dans une déclaration commune divers représentants d’ONG réunis à Bogota en août, à l’occasion d’une rencontre convoquée par la Commission européenne.

Depuis 2016 et jusqu’au 15 mars 2018, les Nations Unies ont signalé 259 homicides de dirigeants d’organisations sociales en Colombie. Le rapport Todos los nombres, todos los rostros (Tous les noms, tous les visages) publié en mai par les organisations communautaires colombiennes, avance le nombre de 385 activistes et 63 ex-guérilleros des FARC assassinés en moins de trois ans.

Des victimes sans nom

Ce drame porte des noms et des noms de famille, ceux des victimes. La plupart d’entre elles ont tenu à garder l’anonymat, par crainte de voir les menaces mises à exécution. C’est notamment le cas de Laura (nom d’emprunt), 34 ans, mère de trois enfants, qui a lutté toute sa vie pour aller de l’avant dans le Catatumbo, une des zones rouges de la Colombie, située dans la jungle en bordure du Venezuela.

Il y a trois ans, elle a entrepris un projet de réparation collective avec 50 femmes victimes du conflit. Elles ont acquis un terrain de 23 hectares pour y cultiver des bananes, du maïs, du manioc et des légumes, de même que pour y pratiquer l’élevage de porcs et de volaille. Elles sont toutes mères célibataires et certaines d’entre elles ont jusqu’à sept enfants mineurs à charge.

Laura en a eu assez de voir comment les enfants de sa rue étaient embrigadés de force par des groupes armés illégaux qui les exploitaient pour hacher les feuilles de coca, en tant qu’informateurs, voire comme boucliers humains dans les affrontements avec l’armée et d’autres factions. Elle en a aussi eu assez de rester entre les quatre murs de sa maison.

Quelques mois plus tard, des hommes armés l’ont emmenée de force : « Vous devez parler avec notre commandant », lui ont-ils dit. Celui-ci l’a accusée d’être une informatrice de la police et de vouloir révolutionner la communauté. « Ils m’avaient averti que tu étais une dirigeante problématique. Nous te tenons à l’œil, nous savons que tu as trois enfants de tel, tel et tel âge. Si tu t’avises de faire quelque chose qui ne nous plait pas, tu sais ce qui t’attend. »

Depuis lors, Laura a fait l’objet d’autres menaces pour lesquelles elle a porté plainte auprès de différents organismes de l’État comme l’Unidad de Victimas et l’Unidad Nacional de Proteccion. La seule issue qu’ils lui offrent est de fuir de sa terre avec ses enfants. « Si je renonce maintenant, tout ce que j’ai entrepris aura été en vain. S’ils me tuent, au moins mon exemple inspirera d’autres femmes », dit-elle.

Le même scénario se répète dans d’autres zones rurales de la Colombie, où le conflit armé a fait tant de morts et où les menaces ont décuplé. L’inquiétude va croissant dans les régions frontalières du pays, tant dans les départements limitrophes du Venezuela (Norte de Santander, Arauca) que du Panama (Choco et Antioquia) et de l’Équateur (Nariño, Putumayo).

Les causes : l’environnement et la défense des minorités

Le nombre d’activistes morts pour avoir dénoncé des injustices s’élève à 3.500 depuis 1998, année de l’adoption par les Nations Unies de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme. Sa porte-parole à l’ONU, Michelle Bachelet, a averti que le bilan n’a cessé de s’alourdir au cours des dernières années.

Les causes sont diverses mais certains schémas se répètent. L’ONG Global Witness alertait déjà en 2016 que l’Amérique latine était l’endroit le plus dangereux du monde pour les défenseurs de l’environnement.

Au nombre des activistes assassinés l’année dernière, 67 % étaient engagés dans des causes environnementales ou défendaient l’accès à la terre et les droits des peuples indigènes, presque toujours dans le contexte de mégaprojets en rapport avec l’industrie extractrice et les grandes entreprises, selon un rapport de l’organisation indépendante Front Line Defenders.

L’impunité et l’apathie de l’État sont le ferment dont s’alimentent les assassins. En dépit du fait que 84 % des crimes étaient précédés d’une menace, la justice traîne les pieds et n’atteint que rarement les responsables. « Dans la grande majorité des cas, pas un seul des auteurs de ces crimes n’a été condamné ni accusé », dénonce Andrew Anderson, directeur de cette fondation.

Dans des pays comme la Colombie, la succession incessante d’assassinats de leaders sociaux attise la colère citoyenne qui, en septembre, est parvenue jusqu’au Congrès national. Diverses voix s’élèvent au sein de l’opposition, appelant le gouvernement et les institutions comme le ministère public à prendre des mesures.

Elles demandent à l’État colombien de reconnaître que la conjoncture actuelle présente des similitudes avec le massacre, entre la fin des années 1980 et la décennie 1990, de membres de l’Unión Patriótica (UP), un parti de gauche qui avait vu le jour suite à la démobilisation de plusieurs guérillas.

« Aujourd’hui, je ressens la même chose qu’il y a 25 ans, quand ils nous assassinaient tous les jours à tous les coins de rue. Je suis en train de revivre ces nuits terribles, quand ils nous appelaient de n’importe quel département pour nous informer qu’ils venaient de tuer quelqu’un », déplore Aida Avella, présidente nationale de l’UP, qui dans une interview pour le quotidien colombien El Espectador pointe un lien entre les responsables des crimes et des agents de l’État.

« Les autorités doivent déterminer d’urgence qui se trouve derrière cette barbarie », répond le nouveau président conservateur Ivan Duque. La ministre de l’Intérieur, Nancy Patricia Gutiérrez, refuse toutefois d’y voir un cas de figure systématique.

Sur le fond, une question cruciale se pose en Colombie : si les groupes paramilitaires d’extrême droite ont réellement disparu suite à la démobilisation qui a culminé sous l’ancien président Alvaro Uribe en 2006.

Regarder vers l’avenir

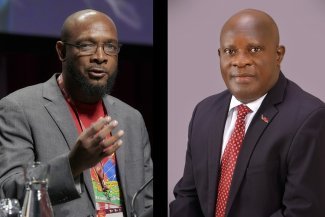

Lucila Páez a vécu dans la chair la violence paramilitaire qui sévissait en Colombie à la fin des années 1990. Cette femme de 60 ans qui nous reçoit tout sourire dans sa maison à El Zulia (une municipalité du Norte de Santander) a vécu une grande partie de sa vie dans la peur. Elle ressent le besoin de partager son histoire, pour l’exorciser et la surmonter. Accusée d’appartenir à la guérilla et persécutée, elle a, néanmoins, continué de mener de front des actions visant à autonomiser sa communauté. Elle ne s’est jamais tue.

« Nous les femmes paysannes demandons à ce qu’on nous laisse travailler en paix », affirme-t-elle d’un ton résolu devant une fresque revendicative dans le siège de son association. « Notre objectif est de construire la paix, de porter des projets productifs vers les régions pour nous donner les moyens de survivre. »

Elle a vécu le sort que subit aujourd’hui Laura dans la localité toute proche de Catatumbo. Bien qu’elle n’ait plus reçu de menace depuis un certain temps, elle ressent, néanmoins, de l’angoisse, de même qu’une insécurité croissante. « Pourvu que nous ne retournions jamais aux temps des massacres et des dépeçages à la tronçonneuse », implore-t-elle.

Comme elle, d’autres leaders tentent d’apporter leur pierre à l’édifice. Y compris en recourant à la culture. « On ne peut permettre qu’ils nous interdisent d’exprimer notre douleur et notre colère. On ne peut permettre qu’ils nous interdisent de descendre dans la rue autant de fois que nécessaire pour protester contre l’assassinat de nos camarades », lance Ali Majul, membre du collectif Contextos, engagé dans l’action sociale dans les quartiers populaires de Carthagène des Indes.

Pour chaque leader social assassiné, Majul se fait tatouer un point noir sur le dos. L’activiste se sert de son corps pour dénoncer la souffrance de la société colombienne : lors d’une autre de ses actions symboliques, il est resté submergé dans un tonneau plein de glaçons durant plus d’une heure. Il s’agissait d’une métaphore de l’insensibilité qui gangrène son pays. « Après des années d’engourdissement dû aux affres de la guerre, la Colombie semble être immunisée contre la douleur », explique-t-il.

Leurs luttes trouvent un écho chez les manifestants réprimés au Venezuela et dans d’autres pays d’Amérique latine comme le Nicaragua, chez les journalistes mexicains qui, malgré les menaces, continuent sans relâche à dénoncer les parrains de la drogue ou chez les défenseurs de l’environnement au Brésil. En Colombie, ces collectifs se sont ralliés sous un même mot d’ordre : « Pas un de plus. »